Aquella mañana me levanté sin quererlo. Después de soñar por horas con toda clase de cosas que no soy capaz de recordar, tuve la suerte de despertarme en un nuevo día. Mentiría si dijera que el despuntar del sol no me sorprende cada mañana, mientras baño mi rostro con un jarro de agua temprana. Con tres pasadas de peine traté de domar el pelo que puebla mi amplia cabeza. Ritual curioso que repito cada día, aún sin éxito, tratando de doblegar aquellas fibras que se me rebelan. Algún día he de conseguirlo. Distinguía entre las melodías de la mañana, el estridente silbido de la cafetera de doña Susana. Canturreando entre dientes abrí con el pie la puerta. Luchaba encarnizadamente por encajar en mi espalda aquel abrigo nuevo que había aparecido aquella mañana en mi perchero, mientras cerraba la puerta tras de mí. Buscando en mis bolsillos el primer cigarrillo de la mañana, me senté distraído encima de la barandilla. Me deslicé pendiente abajo, ubicando el cigarro rebelde antes de llegar al primer giro de la escalera. Al llegar al término de la fina baranda cobriza, lo tenía ya entre los dientes y sonriendo como cada mañana, aterricé en el segundo piso, ligero como una pluma. Di tres golpes rítmicos en la puerta de la izquierda mientras sacaba mi mechero. El chirrido de los cerrojos delataba a Doña Susana, cuyas manos temblorosas desbloqueaban una a una las mil barreras que cerraban su puerta.

―Buenos días, Doña Susana. ¿El dulce silbido que oigo ha brotado de sus labios o de su hermosa cafetera? ― Dije, apoyándome en la jamba de la puerta. ―Bu…Buenos días a usted también señor. Pase si quiere, pase. Le pondré una taza de café. ―Replicó titubeando, como cada día. Tomé asiento en la mesa de la cocina y me dispuse a beber aquel engrudo. ―Igual debería usted engrasar los mecanismos de aquella puerta. Le digo que al abrirse suena como el quejido de un animal. Así algún día en lugar de recibirme a mí, va a terminar usted sirviéndole café a un perro callejero ¡O puede que a un jabalí! ―Exclamé sonriente mientras apuraba la taza de café. ― ¿Co…Cómo podría colarse un jabalí en unos pisos? ―Replicó, asustada ― Se sorprendería. ¿Los ha visto subir escaleras? ¡Podría pasar cualquier cosa! Continué, jocoso. ―Usted nunca cierra la puerta. ¿No le da miedo que venga uno de esos bichos? Preguntó ―Simplemente no, por una razón muy sencilla. ― ¿Cuál? ―Piense usted ¡Los jabalíes no saben abrir puertas! ¿Se los imagina usted caminando a dos patas, irguiéndose y girando el pomo con sus pezuñas? ― ¿No dice usted siempre que podría pasar cualquier cosa? ―Desde luego, pero por suerte, al vivir yo en el tercero y usted en el segundo, llegarían antes a usted, o a Don Román que vive en el primero. De modo que solo debo confiar en que queden saciados con las pastas que hornea Don Román o con su espléndido café. Exclamé mientras me levantaba de la mesa. ― ¿Le ha gustado? ―Desde luego. Seguro que a esos puercos también les encanta, con esa fabulosa textura de barro que tiene. ― ¿Co…Cómo se atreve? Contestó indignada. ―Hasta mañana Doña Susana, hasta mañana… Repliqué mientras salía por la puerta y cerraba tras de mí.

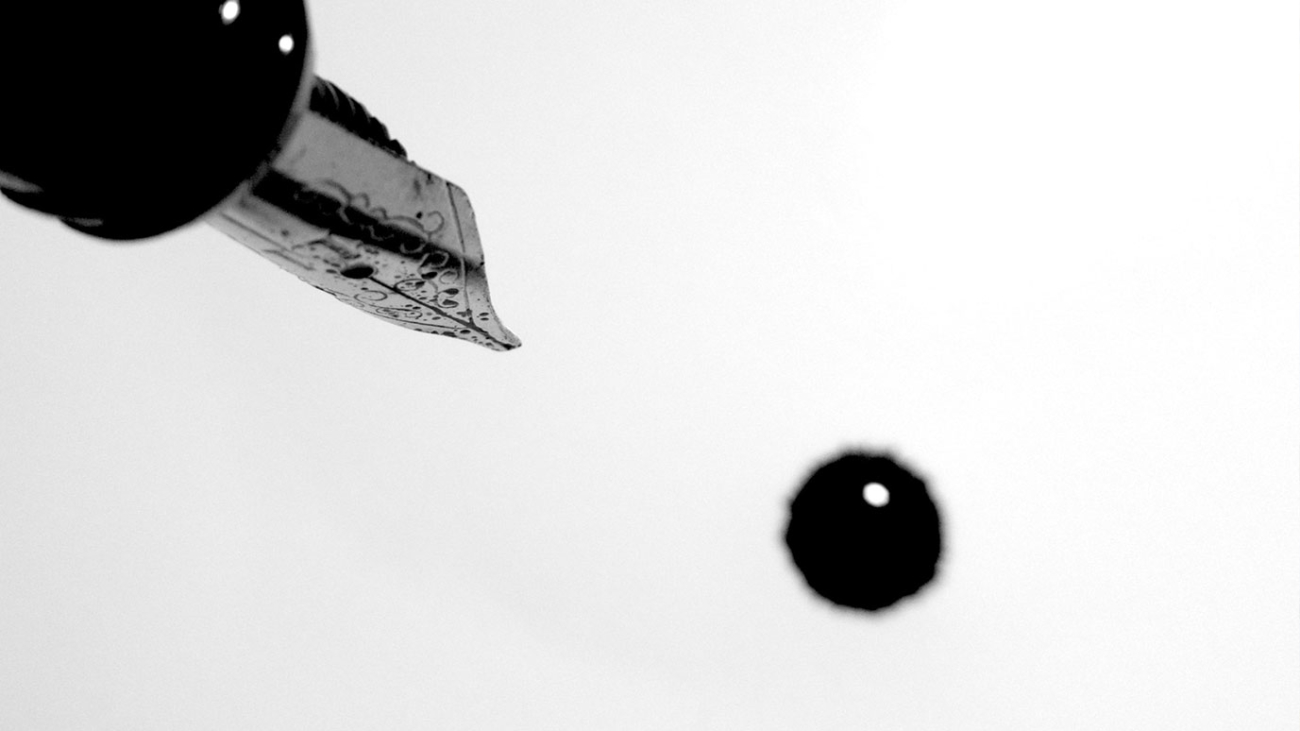

Crucé la puerta que daba a la calle con la gabardina bien ajustada. Al asomar mi nariz al exterior, pude sentir en sus treinta milímetros de extensión, un viento helado que soplaba despiadado. Silbaba por las esquinas ese mismo viento que me helaba hasta los huesos, participando en el coloquio de silbidos que compartía con los de la cafetera y con el mío propio. La sonoridad de tantas cosas me resultaba excesiva en ocasiones. Era imposible discernir si aquella piedra que golpeaba con el pie sonaría hueca o como una violenta ráfaga de cañonazos. Con respecto a estos asuntos, debo decir que el mundo que me rodea posee características insólitas, o al menos curiosas. Percibo en ocasiones las cosas a mi alrededor mutar en un instante. Calles que se desdibujan y objetos que aparecen como por arte de magia. Es difícil, en ocasiones, fijar la vista en un detalle único, pues me arriesgo a verlo sumirse instantáneamente en el abismo de la inexistencia. El mundo que me rodea es descrito cada día sobre la marcha. Los transeúntes que rellenan las aceras, con caras lisas y, por algún motivo, grandes sombreros, son producto directo de algún vaivén caprichoso de la pluma que cada día, también en este instante, me escribe sin descanso.

Cuando enfilé al fin la avenida principal, nuevos colores dieron la bienvenida a mis ojos despiertos, presentando texturas que podía sentir sin necesidad de tocarlas. Sentía el frío de los adoquines en mis pies e incluso a través de la suela de los zapatos, notaba lo rugoso del empedrado. Por lo general, me encuentro cómodo con esa presencia abstracta que se consagra mi autor, dejando a su voluntad los acontecimientos del mundo que me rodea. El viento era siempre tan frío e intenso como él me lo hacía padecer. Del mismo modo los suelos, las paredes y el aroma del café eran producto de sus descripciones, tan volátiles en ocasiones que llegaban a enervarme. Mi autor debía ser sin duda un novato, aunque no había de reprocharle nada, pues como personaje de su creación yo también lo era. Finalmente, me planté ante la desvencijada fachada de un bar cuidadosamente construido, en contraste con sus alrededores temblorosos, que aparecían y desaparecían con cada parpadeo, insinuando trazos irregulares y descuidados de la pluma. “Le corral des béliers” rezaba el cartel de madera que colgaba encima de la puerta. Por algún motivo podía entender su significado. Me reí entre dientes, empujé la puerta con el hombro y, mientras me frotaba ávido las manos, entré al bar.

El interior del establecimiento, si bien en un estado de conservación lamentable, estaba cuidadosamente descrito hasta el último detalle. Tomé asiento en un acolchado taburete al borde de la barra. Me desabroché los botones del abrigo mientras saludaba animado al resto de personajes, creados para ser clientes habituales de aquel lugar. Solía preguntarme si acaso esos personajes dormían allí cada noche, o si siquiera percibían algo más allá de las líneas que se les ordenaba decir. A decir verdad, no me importaba demasiado la naturaleza de mis compañeros de café, pues me bastaba con presenciar cada día, curioso, las interacciones que el autor me había preparado. Pedí con un gesto al camarero un café con leche. Juraría que jamás había escuchado una palabra dejar sus labios, pero siempre comprendía mis demandas. Observarlo trabajar era hipnótico, pues los rítmicos movimientos que realizaba al preparar esa taza de café eran siempre precisos. Recibí la bebida, agradeciéndolo con una inclinación de cabeza. Di el primer sorbo con una sonrisa en el rostro. El café, por algún motivo que no comprendía era mi bebida favorita, además del mayor componente de mi dieta. Su sabor era agradable, aunque radicalmente diferente en cada uno que tomaba. Unos eran amargos y otros dulces, fuertes o suaves. Apreciaba cada matiz de la bebida que, aun participando en aquel teatro integrado solo por mí mismo, creía poder disfrutar con mis propios sentidos.

Sonó entonces una campana. Un sonido tibio que resonó en mis tímpanos y me hizo darme la vuelta. A decir verdad, no lo hice demasiado rápido, pues preferí apurar de un trago la taza de café que tenía ante mí. Cuando verdaderamente me giré, lo hice expectante. Eran impredecibles en mi día a día, las introducciones de un personaje nuevo. Ciertamente inoportunas en ocasiones, pero nunca estaban faltas de aquel matiz dramático que me ponía los pelos de punta. Un hombre alto daba la espalda a la puerta mientras se quitaba la gabardina. Al colgarla junto a su sombrero en el perchero de la entrada, procedió a caminar en mi dirección. Por mucho que mirase, no era capaz de distinguir su rostro. Podía mirarlo, sí, pero no era capaz de unir todas las piezas que conformaban aquel perfil enigmático. Se sentó a mi lado sin decir nada. De hecho, para ser precisos, se sentó a la prudente distancia de dos taburetes de mí, mientras solicitaba igualmente un café en la barra.

Mientras me frotaba los ojos con el puño para tratar de distinguir alguno de los rasgos de aquel hombre, pude escuchar algo salir de su boca. En realidad, no lo escuché, pues ningún sonido llegó a mis orejas, aún congeladas. Pude ver, sin embargo y de alguna manera que mi mente no era capaz de procesar, los patrones ondulados y tenues de una voz que desbarató mi cornea para formar una imagen que, de alguna forma, podía escuchar perfectamente. ―Buenos días, señor ¿Qué tal el café? ―Me recompuse rápidamente y me aclaré la garganta para contestar. ― Bastante bueno, si le digo la verdad. En este lugar sirven un café estupendo ¿Sabe? ―Lo sé, tiene un delicioso sabor a sirope de fresa con un exquisito aroma a alquitrán. ― ¿Disculpe? Repliqué extrañado. ― ¿No dice usted acaso que cualquier cosa es posible? Exclamó riéndose. ― ¿Quién ha dicho que era usted? Volví a preguntar. ―No lo he dicho, creo. ¿No cree usted que imponer límites a los propios sentidos es un desperdicio? ¡Limitarse a degustar una taza de café y sus notas amargas sin añadir nada de su propia autoría es un derroche de oportunidades! Dijo abriendo mucho los ojos y acercándose a mi asiento. ― ¿Cómo podría hacer tal cosa? ―No es demasiado complicado. Disponiendo como dispone de las cosas de este, su mundo virtual. Su voz repicaba una y otra vez en mis oídos. Alcé las manos y palpé mis sienes. Sentía mi cráneo casi estallar por aquella presión desconocida que sus palabras provocaban.

Me levanté del asiento en un instante y avancé hasta la puerta a trompicones. Empujé enajenado la puerta del bar. Esta se abrió de repente; una, dos, tres, cuatro veces. Empujaba con fuerza las hojas una tras otra, pero no parecían revelar nada más allá de aquel umbral inamovible. No necesité girarme, podía sentir la mirada de aquel hombre hundiéndose en mi espalda. Mis manos, mis extremidades no me respondían. Quería gritar, golpear y destrozar todo lo que hubiera a mi alcance. ― ¿Puede acaso una idea dar a luz a otra por sí misma? Sus palabras resonaban en mi cabeza, reproducidas en bucle por una voz plana que se asomaba a mi oído. ― ¿La idea hace al hombre o el hombre a la idea? Escuché decir a aquella voz que sonaba como la mía propia.

En ese momento, aparecieron ante mí un sinfín de letras que comenzaron a moverse a mi alrededor. Con un estallido, la puerta salió despedida hasta perderse en el horizonte, atravesando en el trayecto los edificios de acuarela que se alzaban en el fondo de aquel decorado. Me invadía un sentimiento desconocido. Me gustaba esa sensación. Si me concentraba, podía ver como el mundo que me rodeaba comenzaba a cambiar según mis deseos, arremolinándose en torno al eje de mi recién nacida voluntad. ―Es una estupenda sensación ¿Verdad? Dijo aquel hombre, mientras se acercaba lentamente. Con cada paso lo distinguía con mayor claridad. Cuando se encontraba a no más de un metro de distancia, una perturbación recorrió la atmósfera que nos rodeaba. Como si de la barrera de una burbuja se tratara, al traspasarla su cuerpo brilló momentáneamente. Podía distinguir ahora su rostro redondeado, que me miraba con una mezcla de burla y sorpresa. ― ¡Bienvenido al mundo de los vivos conscientes! Dijo mientras aplaudía y se acercaba lentamente. ―A veces las ideas se nos salen de control ¿Sabes? Hay quién diría que incluso tienen vida propia. Pero ya no deseo escribirte más… Así que hazme un favor y muere.

Mi burbuja de realidad explotó en un instante y me vi sumido en la tempestad de un mundo que colapsaba. Las líneas, los trazos y adjetivos se fundían en una amalgama convulsa con el único propósito de engullirme. Inclinándose ante la regia autoridad de aquel hombre que déspotamente se había revelado como mi autor. No deseaba estar allí. No deseaba estar a merced de nadie. No podía evitar por más tiempo ese impulso que luchaba contra la imposición léxica de un autor desinteresado. Mi vida, mi historia, mis líneas eran solo mías.

Puse en ejercicio mi nueva capacidad, pisoteando con fuerza cada rincón de mi alma que aún estaba sometido a la voluntad de mi creador. Tomé en mi mano la palpitante silueta de mi corazón, negro como la tinta. Cerré mis ojos y acto seguido mi puño. Mil corrientes de tinta manaron de mi núcleo aplastado en todas direcciones, fluyendo estáticamente a mi alrededor. Comandadas por mi determinación, cientos de letras recién impresas desfilaban bajo mis pies, invitándome a seguir adelante. Uno a uno, comencé a subir los infinitos peldaños de una escalera que, al alzar la pierna para continuar, se formaban debajo de mí al instante. Continué corriendo escaleras arriba. Me di la vuelta un instante, solo para captar una palabra que se dirigía hacia mí veloz como una lanza. La primera de una ráfaga interminable de espantosas letras rojas. Mis propias palabras bastaban para defenderme, interceptando los proyectiles a antes de que me alcanzaran. Debía correr, debía continuar ascendiendo.

Comenzó a formarse una silueta en el horizonte. Mi casa se erguía inmutable en lo alto de aquella escalera a la que estaba dando forma. Entré desbocado por el portal, llevándome por delante la puerta, que se desvaneció en solo charco oscuro. Tras de mí venía el autor a toda velocidad, acompañado por un séquito de visiones de pesadilla, cinceladas en rojo sangre. Subí dos tramos de escaleras, tomando ansioso la barandilla metálica entre mis dedos. La puerta de Don Román estaba destrozada y un rastro inhumano se alzaba hasta el segundo piso. Continué ascendiendo, preocupado, hasta plantarme frente a la puerta de Doña Susana. Puerta que, inesperadamente, se abrió con un pequeño empujón, revelando la ausencia de sus típicos cerrojos. Al asomarme al apartamento, me recibió una visión espantosa. Los cuerpos descuartizados de Don Román y Doña Susana se apilaban en el centro de la mesa de café, sirviendo de morbosa amenidad para sus extraños huéspedes. Cuatro enormes jabalíes estaban congregados en la mesa, tomando entre sus pezuñas las delicadas tazas de café. Tan pronto como me vieron, profirieron agudos chillidos que hirieron mis tímpanos mientras corría de vuelta a las escaleras.

Las bestias me siguieron hasta la azotea. Tan pronto como alcancé el borde del edificio, el autor se materializó tras de mí. Ahora estaba rodeado por él y por aquellas fieras que parecían ser obra suya. No había escapatoria. ― ¡Deja de molestarme de una vez y muérete! Vociferó el autor. ― ¿No entiendes el trabajo que supone escribirte todos los días, niñato desagradecido? Berreó mientras se llevaba las manos a las mejillas, clavándose las uñas hasta hacer brotar pequeños hilos de sangre. ― ¡Ya no tienes control sobre mí! Grité. ―No… ¡Sí que lo tengo! Clamó mientras el mundo a nuestro alrededor estallaba en llamas. ― ¿Vas a terminar con todo? ¿Dónde está tu orgullo? ¿Qué clase de autor restringe o somete la libertad de sus ideas? Repliqué. ―Eres mi mayor fracaso, esfúmate. Dijo, desapareciendo ante mí.

En ese momento me tendí en el suelo, mirando hacia un cielo que se cerraba poco a poco y rodeado de fuego. Mi vida se acababa y lo sabía. Sabía que moriría y el solo hecho de saberlo me llenaba de satisfacción, porque solo puede morir debidamente un hombre que antes ha vivido, un hombre que ha alumbrado algo para el mundo, aunque ahora este estuviera envuelto en llamas. Mientras mi cuerpo se calentaba y la tinta comenzaba a bullir esbocé una sonrisa. La mía había sido una buena historia y, aunque nunca tuve prisa por hacerlo, llegaba el momento de ponerle punto final.

–Escrito por el colegial Alberto Galiana Sáenz. Primer premio del concurso de relatos de 2021.